ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ГЛИНСКАЯ (1510–1512 гг. – † 3 апреля 1538 г. в Москве), княгиня Московская и великая княгиня Владимирская, вторая жена (с 21 января 1526 г.) князя Московского и великого князя Владимирского Василия III Ивановича

Отец

- Василий Львович Глинский, литовский князь

Мать

- По одной из версий, Анна Стефановна Якшич, дочь сербского воеводы Стефана Якшича

Краткая биография

Елена Васильевна Глинская родилась в 1510–1512 гг. и была дочерью Василия Львовича, литовского князя, перешедшего на службу к московскому государю. Она родилась уже в России, после бегства отца из Литвы. Во времена ее детства род Глинских пришел в упадок, не имел влияния в Москве, однако оставался одним из знатнейших литовских родов. Этот факт, по мнению исследователей, и привлек внимание Василия III. После скандального развода с первой женой, Соломонией Сабуровой, так и не сумевшей родить великому князю наследника, Василий Иванович стремился как можно быстрее заключить второй брак, при этом не допустив новой борьбы среди собственного окружения за право породниться с государем и не тратя время на сложную дипломатическую процедуру сватовства к иностранным принцессам [21, гл. 9]. Знатная, но не имевшая политического влияния фамилия Глинских подходила идеально. Как полагает А. И. Филюшкин, приблизив род Глинских через женитьбу на Елене, а также освободив сидевшего в тюрьме главу рода Михаила Глинского, Василий III получал в их лице преданных и зависимых от него слуг [21, гл. 9]. Впрочем, источники позволяют сделать вывод и о существовавшей симпатии государя к молодой невесте. Герберштейн сообщал, что великий князь настолько стремился понравиться своей избраннице, что даже сбрил бороду на европейский манер, чем вызвал ужас у консервативно настроенного боярства [II, c. 75; 2; 21; 25; 27].

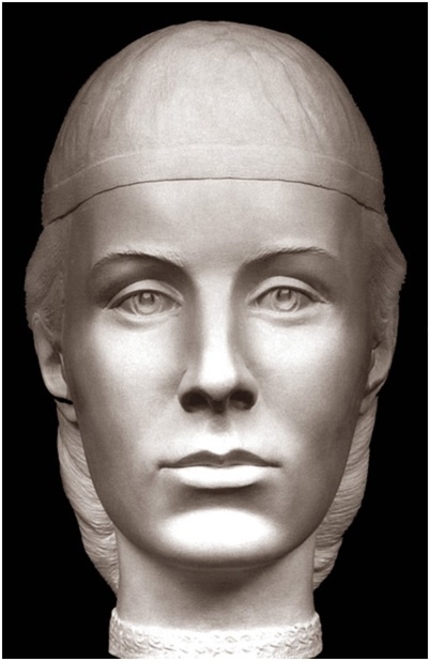

Свадьба состоялась 21 января 1526 г. На момент бракосочетания Елене было около 14–16 лет, Василию III – почти в три раза больше. Юность Елены была и ее козырем: великому князю срочно требовался наследник. Однако, в первые годы брака проблема так и не была решена. Долгожданный первенец Иван в княжеской семье появился только в 1530 г. Спустя два года у Елены и Василия родился второй сын Юрий. Казалось бы, вопрос о том, кому передать власть в государстве, решен. Однако вкупе с историей о более чем двадцатилетнем бесплодном первом браке великого князя столь «позднее» (спустя четыре года после свадьбы) появление детей у молодой и здоровой княгини породило новые слухи о бесплодии самого Василия III. Сплетни ходили и о том, что реальным отцом княжичей был приближенный к Елене князь Иван Федорович Овчина Телепнев Оболенский [I, c. 311–313; II, c. 87, V, c. 227; III, c. 218–220; 20, c. 84–94]. На сегодняшний день большинством ученых признается, что слухи о неверности Елены в годы ее брака не более, чем выдумка злопыхателей [2; 16]. На основе восстановленных портретов Софьи Палеолог и Ивана IV исследователи подтверждают их внешнее сходство, возможное только через Василия III. Но очевидно, данной аргументации явно недостаточно, чтобы со стопроцентной уверенностью отклонить версию об Овчине Оболенском, как о реальном отце Ивана Грозного. Так, в частности, А. Л. Никитин указывает на психические отклонения, неизвестные ни в роду Калитичей, ни в роду Глинских, которые впервые проявились только у Ивана Грозного и его младшего брата и которые, по мнению ученого, могут служить косвенным доказательством отсутствия родства между Василием III и Иваном IV [11, c. 95]. Прямых доказательств связи Елены и Овчины Телепнева Оболенского до смерти Василия III нет.

21 сентября 1533 г. Елена с детьми сопровождала Василия III в традиционной богомольной поездке в Троице-Сергиев монастырь. После богослужения царь отправился на охоту, но поездка оказалась намного более долгой и менее приятной, чем ожидалось, из-за поразившей его болезни. Несколько месяцев промучившись гнойным периоститом [15, c. 72], Василий III умер в ночь с 3 на 4 декабря 1533 г., приняв перед смертью иноческий постриг под именем Варлаама. Наследнику престола Ивану Васильевичу было на тот момент всего три года. Завещание Василия III не сохранилось. Повесть о болезни и смерти Василия III ничего не говорит о передаче власти жене государя, летописи, в частности Воскресенская и Псковская Первая содержат на этот счет противоположные сведения. Официальная Воскресенская сообщает, что Василий III оставил государство и малолетнего правителя на попечение жене и митрополиту [VI, Ч. 2, c. 285]. Псковская летопись говорит о передаче власти узкому кругу лиц из боярского окружения [IV, c. 106]. На сегодняшний день большинство историков склоняется к тому, что Василий III намеревался передать регентство над Иваном, а соответственно и власть в государстве Опекунскому совету. Продолжаются споры о персональном составе Регентского совета при малолетнем Иване IV [4, c. 289–292; 21, гл. 9; 26, c. 21–28; 27, c. с. 395–409].

Борьбе в придворных кругах, попеременным взлетам и падениям различных боярских группировок во главе с князьями Шуйским, Бельскими и Глинскими, прояснению их состава и политических взглядов посвящена обширнейшая историография [2; 3, c. 225–248; 4, c. 289–292; 7, c. 10–107; 8, c. 36–164; 9, 44–48; 10, c. 3–19; 17; 18, c. 19–74; 19, c. 278–288; 23; 24; 25; 27, c. 395–409; 29, с. 101–112; 30, c. 195–197] Не вдаваясь в подробности этой борьбы, следует отметить, что Елена всеми силами стремилась укрепиться в качестве правительницы государства. Легитимность ее положению в глазах народа придавал тот факт, что она являлась матерью законного государя [8, 136–164; 9, c. 44–48]. По этой же причине ее мог поддерживать митрополит Даниил. Но то, что Елена была иностранкой без каких-либо обширных (по крайне мере, на первых порах) связей среди боярства, безусловно, делало ее положение уязвимым. Добиться власти ей удалось только в августе 1534 г. [8, c. 99–111; 17, c. 12; 18, c. 33–44; 29, c. 101–112]. Удержаться же на престоле оказалось гораздо сложнее. Опираясь на поддержку своего фаворита князя Ивана Телепнева Оболенского и близких ей людей, Елена последовательно устраняла соперников и просто не согласных с ее положением. Первым от двора был удален родной дядя Елены Михаил Глинский, осудивший племянницу за порочную связь с Телепневым Оболенским [II, c. 78]. Были ликвидированы младшие братья Василия III князья Юрий Дмитровский и Андрей Старицкий. Оболенский был введен в Боярскую Думу (получил высший чин боярина и конюшего) вместе с еще несколькими близкими Елене людьми (о влиянии Оболенского, см.: 1, c. 79–81; 3, c. 231–232; 8, c. 154–161; 14, c. 22–23; 18, c. 44–45; 28, c. 67–73; 29, c. 109–111). Вопрос о том, насколько самостоятельной была Елена в своем правлении, спорный. Тем не менее, нельзя не сказать о проведенных в годы ее правления государственных реформах. Опираясь на поддержку церкви в лице Даниила, Елена существенно ограничила права монастырей на приобретение земель [5, c. 303; 18, c. 45–46]. Губная и денежная реформы были направлены на укрепление центральной власти, а возведение новых городов и укреплений (в частности, Китайгородской стены в Москве) способствовало росту обороноспособности государства. Малолетство Ивана IV, уязвимое положение его матери и бесконечная борьба за власть не способствовали стабильности во внешнеполитической ситуации. В 1534 г. между Литвой и Россией развязалась очередная война. Сигизмунд I отказался продлевать перемирие, заключенное еще при Василии III, и потребовал вернуться к границам 1508 г. Боевые действия длились до 1537 г., когда был заключен мир, сохранявший статус-кво обоих государств. Россия лишилась Гомельской области, но получила ряд крепостей, принадлежавших до этого Великому княжеству Литовскому.

Несмотря на то, что фактически Елена находилась у власти всего около трех с половиной лет, ее правление оказалось насыщенным политическими событиями. Однако ни реформы по укреплению государственной власти, ни откровенный террор Оболенского [8, c. 220–221; 10, c. 7–8] не помогли Елене надолго закрепиться на престоле. 4 апреля 1538 г. княгиня неожиданно умерла в возрасте 30 лет. Сразу же распространились слухи о ее отравлении боярами Шуйскими. Спустя несколько веков ученые подтвердили версию о насильственной смерти матери Ивана Грозного. Химический анализ ее костей и волос показал многократное превышение солей ртути, цинка и мышьяка [12, c. 148; 13, c. 26–31; 22, c. 23–25]*.

Елена Глинская была похоронена в Вознесенском монастыре Московского Кремля.

* Версию об отравлении Елены Глинской разделяют не все исследователи [подробнее, см.: 17; 23; 24].

Дети

- Иван IV Грозный (1530–1584 гг.)

- Юрий Васильевич, удельный князь Углицкий (1533–1563 гг.)

Владения

Состав двора

Елену Васильевну поддерживали князь И. Ф. Овчина Телепнев Оболенский, князь Д. Ф. Бельский, И. Г. Морозов, князь Н. В. Хромой Оболенский, М. В. Тучков, М. Ю. Захарьин, князья В. В. Шуйский и И. В. Шуйский, князь Б. И. Горбатый, М. С. Воронцов, дворецкий И. Ю. Шигона Поджогин, князь И. Д. Пенков, князья А. И. Стригин Оболенский и Н. В. Оболенский, князь И. И. Кубенский, и митрополит Даниил [VII, c. 102, 105; VIII, с. 75, 91–92; 4, c. 289–292; 7, с. 10–107].

В состав мужского двора великой княгини входил дворецкий князь П. И. Репнин Оболенский [8, с. 431, 447].

В свиту или в женский двор Елены Глинской входили боярыни, окружавшие великую княгиню на свадебных торжествах, официальных церемониях, посольских приемах:

На свадьбе Василия Ивановича и Елены Васильевны в Москве 21 января 1526 г. у великой княжны за столом сидели боярыни княгиня Анна, жена князя Федора Ивановича Бельского, княгиня Мария, жена Семена Даниловича Холмского, Арина (Орина, Ирина), жена Юрия Захарьича, Анна, жена Петра Яковлевича Захарьина, Ирина, жена Михаила Юрьевича Захарьина. Свахами великого князя были княгиня Марфа, жена князя Дмитрия Федоровича Бельского (он исполнял роль дружки великого князя на свадьбе), и Ирина, жена Михаила Юрьевича Захарьина (он исполнял роль второго дружки великого князя). Свахами великой княжны являлись Овдотья (Евдокия), жена князя Ивана Васильевича Шуйского и Варвара, жена Юрия Малого Траханиота. На свадьбе также присутствовали жена князя Михаила Васильевича Горбатого (дружки великой княжны) и жена князя Бориса Ивановича Горбатого (второго дружки великой княжны). У постели новобрачных находились Марья, жена Григория Федоровича Давыдова, Алена (Елена), жена Ивана Андреевича Челяднина, и Аграфена, жена Василия Андреевича Челяднина. Среди приглашенных на свадьбу была княжна Настасья (Анастасия), дочь родной сестры Василия III Евдокии и казанского царя Кудайкула (в крещении Петра).

На свадьбе двоюродного брата Василия III Андрея Старицкого и княгини Евфросинии Хованской, сыгранной в Москве 2 февраля 1533 г., на которой присутствовала Елена Глинская, свахами удельного князя Андрея Старицкого являлись Елена (Алена), жена князя Ивана Даниловича Хомяка Пенкова, и Аграфена, жена Михаила Семеновича Воронцова. Свахами княгини Е. Ф. Хованской были жены Василия Петровича Борисова и Тимофея Васильевича Борисовых Бороздиных. Сидели в столе от великой княгини боярыни княгиня Марфа, жена князя Дмитрия Федоровича Бельского, Ирина (Орина), жена Юрия Захарьича, Елена (Алена), жена Ивана Андреевича Челяднина, Аграфена, жена Василия Андреевича Челяднина, жена князя Ивана Федоровича Палецкого (не названа по имени), и Ксения, жена князя Ивана Федоровича Бельского.

Согласно родословной памяти князей Глинских, составленной в 1532–1534 гг., у великой княгини в столе сидели боярыни Мария, жена Григория Федоровича Давыдова. Если Марии не было, то на ее месте сидела Орина, жена Юрия Захарьича. А от них за столом сидели Олена, жена Ивана Андреевича Челяднина, и Аграфена, жена Василия Андреевича Челяднина. В кривом столе сидели княгиня Анна, жена Василия Слепого Львовича Глинского, и княгиня Настасья, жена Ивана Мамая Львовича Глинского. С ними не сидела Аграфена Волынская. У них же «в засадках» в кривом столе сидели Овдотья, жена Ивана Ивановича Третьякова, либо «Нехожево книини Огрофена» (возможно, речь шла о жене князя Ивана Палецкого).

В день похорон великого князя Василия III в Архангельском соборе Московского Кремля, которые происходили, скорее всего, на следующий день после кончины, то есть 5 декабря 1533 г., Елену Глинскую вывели из хором боярыни княгиня Анастасия, жена Ф. М. Мстиславского, княгиня Мария, жена И. Д. Пенкова, Алена, жена И. А. Челяднина, Аграфена, жена В. А. Челяднина, Феодосия, жена М. Ю. Захарьина, Аграфена, жена В. И. Волынского, княгиня Анна, жена В.Л. Глинского.

На приемах казанского хана Ших-Али (Шигалея) и его жены Фатьмы-салтан в Москве, состоявшихся 9 и, вероятно, 10 января 1536 г., в первый день приема Шигалея в палате у церкви Воскрешения Лазаря (храма Воскрешения Богородицы в Сенях) в Московском Кремле у великой княгини сидели боярыни княгиня Анастасия, жена Ф. М. Мстиславского, Елена, жена И. А. Челяднина, Аграфена, жена В. А. Челяднина «и иные многие боярыни». В другой раз, когда во дворец приехала жена Шигалея царица Фатьма-салтан ее встречала у саней Аграфена, жена В. И. Волынского, да с нею молодые боярыни, а у лестницы Аграфена, жена В. А. Челяднина, с молодыми боярынями. Во время аудиенции царицы за столом у Елены Глинской сидели боярыни княгиня Анастасия жена Ф. М. Мстиславского, Елена, жена И. А. Челяднина, Аграфена, жена В. А. Челяднина, Аграфена, жена В. И. Волынского «и ины многие боярыни». После завершения переговоров во время застолья у Елены Глинской сидела царица «с правои руки в угле», у великого князя Ивана Васильевича его двоюродная сестра Анастасия, дочь царевича Петра и жена князя Ф. М. Мстиславского, а под нею сидела Елена, жена И. А. Челяднина, Аграфена, жена В. А. Челяднина «и иные боярыни», да княгиня Марфа, жена Д. Ф. Бельского, под нею Аграфена, жена В. И. Волынского, «и иные боярыни, а иные боярыни въ скамиѣ седѣли» [VII, с. 419; VIII, с. 9–10, 13–14; 6].

Источники

I. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. СПб., 2001. С. 311–313

II. Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988.

III. Курбский Андрей. История о делах великого князя московского // Русская историческая библиотека. Т. 31. СПб., 1914. С. 161–354.

IV. Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941.

V. ПСРЛ. Т. V. Вып. 2. Псковские летописи. М., 2000.

VI. ПСРЛ. Т. VIII. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. М., 2001.

VII. ПСРЛ. Т. XIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. М., 2000.

VIII. Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966.

Библиография

1. Абрамович Г.В. Князья Шуйские и Российский трон. Л., 1991.

2. Володихин Д.М. Иван IV Грозный. М., 2010.

3. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного (Очерки социально-экономической и политической истории России XVI в.). М., 1960.

4. Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988.

5. Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV– первой половины XVI в. М.. 1967.

6. Корзинин А.Л. Женский двор Елены Глинской (в печати).

7. Корзинин А.Л. Регентский совет при малолетнем Иване Грозном // Клио. 1999. № 3. С. 10–107.

8. Кром М.М. «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30–40-х годов XVI века. М., 2010.

9. Кром М.М. «Мне сиротствующему, а царству вдовствующему»: кризис власти и механизм принятия решений в период «боярского правления» (30–40-е годы XVI в.) // Российская монархия: вопросы истории и теории. Воронеж, 1998. С. 44–48.

10. Кром М.М. Политический кризис 30–40-х годов XVI века (Постановка проблемы) // Отечественная история. № 5. 1998. С. 3–19.

11. Никитин А.Л. Соломония Сабурова и второй брак Василия III // Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный? М., 1998. С. 91–93.

12. Панова Т.Д. Кремлёвские усыпальницы. История, судьба, тайна. М., 2003.

13. Панова Т.Д., Пежемский Д. Отравили! Жизнь и смерть Елены Глинской: историко-антропологическое исследование // Родина. 2004. № 12. С. 26–31.

14. Платонов С.Ф. Сочинения по русской истории. СПб., 1994.

15. Пресняков А.Е. Завещание Василия III // Сб. статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг., 1922.

16. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь женщины в доиндустриальной России. X – начало XIX в. Невеста, жена, любовница. М., 1997.

17. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2001.

18. Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30–50-х годов XVI века. М.; Л., 1958.

19. Тихомиров М.Н. Записки о регентстве Елены Глинской и боярском правлении 1533–1547 гг. // Исторические записки. Кн. 46. 1954. С. 278–288.

20. Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники XVI в. // Исторические записки. Кн. 10. 1941. С. 84–94.

21. Филюшкин А.И. Василий III. М., 2010.

22. Филюшкин А.И. Мать Ивана Грозного // Наука и религия. № 4. 2011. С. 23–25.

23. Флоря Б.М. Иван Грозный. М., 1999.

24. Фроянов И.Я. Драма русской истории. На пути к опричнине. М., 2007

25. Шапошник В.В. Иван Грозный. Первый русский царь. М., 2006.

26. Шапошник В.В. К вопросу о завещании Василия III // Вестник СПбГУ. Серия 2. Вып. 2. 2009. С. 21–28.

27. Шапошник В.В. Правительница Елена Глинская и московская элита // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Вып. 5. 2016. С. 395–409.

28. Шатагин Н.И. Русское государство в первой половине XVI века. Свердловск, 1940.

29. Юрганов А.Л. Политическая борьба в 30-е годы XVI века // История СССР. № 2. 1988. С. 101–112.

30. Юрганов А.Л. Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII вв. (Очерки истории). СПб., 2006