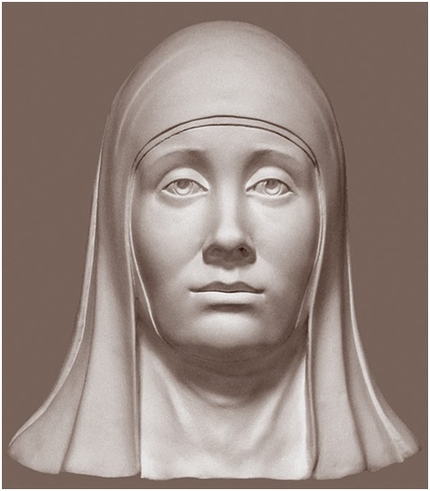

ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА (ок. 1350 г. – † 7 июня 1407 г. в Москве), княгиня Московская и великая княгиня Владимирская, жена (с 18 января 1366 г.) князя Московского и великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича Донского

Отец

- Дмитрий Константинович, князь Суздальско-Нижегородский (1365–1383 гг.)

Мать

- Анна / Василиса (в иночестве Ирина), неизвестная по происхождению (подробнее о возможном имени супруги Дмитрия Константиновича см.: 9, Т. 2, с. 416, прим. 1174)

Краткая биография

Евдокия родилась в семье суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича и его жены, неизвестной по происхождению. Точная дата ее рождения неизвестна, но учитывая дату свадьбы с Дмитрием Ивановичем Донским, исследователи называют 1350 г. или около 1350 г. Евдокия была младшей дочерью Дмитрия Константиновича [4, c. 18].

Юность Евдокии пришлась на особенно неспокойное время, когда ее отец был занят борьбой с младшим братом, городецким князем Борисом за нижегородский княжеский стол, а будущий муж Дмитрий Иванович – борьбой за великое княжение Владимирское. Как отмечает В. А. Кучкин, получивший ярлык из рук хана Азиза Дмитрий Константинович, решил добровольно отдать его Дмитрию Ивановичу взамен на военную помощь против Бориса. Получивший таким образом нижегородский стол, суздальский князь из противника Москвы превратился в ее союзника [3, c. 62–64]. Сложившийся союз был скреплен браком 15-летнего Дмитрия Ивановича и младшей дочери Дмитрия Константиновича Евдокии. Свадьба состоялась 18 января 1366 г. [VIII, стб. 74, 77–78, 83; IX, с. 105–105]. По данным источников известно 12 детей Дмитрия и Евдокии: 8 сыновей и 4 дочери [4, c. 18–19].

О Евдокии Дмитриевне сохранились летописные известия, позволяющие сделать некоторые выводы о ее личности и деятельности. Н. Л. Пушкарева отмечает, что даже в «Сказании о Мамаевом побоище» вопреки прежней традиции плача по ушедшим на бой, Евдокия обращается к боярыням с мольбой – требованием победить врага [8, c. 48].

Дмитрий Донской завещает детям во всем слушаться и почитать мать, из контекста духовной грамоты можно заключить, что Евдокия, овдовев, не попадала под опеку старших родственников – мужчин и самостоятельно управляла семейными делами [8, с. 99]. Именно она являлась гарантом исполнения последней воли Дмитрия Ивановича и должна была следить за тем, чтобы сыновья соблюдали условия завещания и не начинали распри. Впрочем, вряд ли Евдокия могла полностью удержать сыновей от последующей после смерти Дмитрия Донского очередной междоусобицы. Установившее новый порядок наследования завещание само по себе являлось причиной последующего противостояния в силу двусмысленности формулировок [1, № 12, с. 33–37].

Евдокия Дмитриевна вела активную строительную и просветительскую деятельность. Она принимала участие в создании первого Московского летописного свода, отразившегося в Троицкой летописи [III, c. 289; 6, с. 477]. По ее распоряжению были заложены Вознесенский женский монастырь (стал усыпальницей для великих княгинь Московских), Горицкий монастырь, церковь Рождества Иоанна Предтечи в Переяславле. В 1393 г. по ее инициативе вместо деревянной церкви во имя Воскрешения Лазаря в Московском Кремле была поставлена каменная церковь Рождества Богородицы. Освещение состоялось 1 февраля того же года в присутствии всех представителей княжеской семьи [7, c. 98]. Эта церковь впоследствии станет гробницей скончавшейся в 1399 г. дочери Евдокии и Дмитрия, Марии Дмитриевны, княгини Мстиславской.

Сама Евдокия примет постриг под именем Евфросинии [IV, стб. 538; VII, с. 81; X, с. 141; 5, c. 544].

Княгиня скончалась 7 июня 1407 г. в Москве [VI, с. 134; VII, с. 81].

В 2007 г. в честь Евдокии Дмитриевны была учреждена награда Русской Православной церкви – орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.

Мощи Евдокии, утраченные в 1920-е, были обретены в 2002 г и перезахоронены в Архангельском соборе Московского Кремля.

Сыновья [II, c. 132–136; V, с. 356, 360; 4, c. 18–19; 9, T. 1, c. 121–122]

Дети

- Даниил (1370–1379 гг.)

- Василий (1371–1425 гг.), князь Московский и великий князь Владимирский

- Юрий (1374–1434 гг.), князь Московский и великий князь Владимирский

- Семён († в 1379 г.)

- Иван (1380–1393 гг.)

- Андрей (1382–1432 гг.), князь Можайский (с 1389 г.)

- Пётр (1385–1428 гг.), князь Дмитровский (с 1389 г.), князь Углицкий (1389–1405 гг.)

- Константин (1389–1433 гг.), князь Углицкий

- Софья Дмитриевна (род. в 1371–1373 гг., † 1427 г.), великая княгиня Рязанская, жена (с весны 1387 г.) великого князя Рязанского Федора Олеговича

- Мария Дмитриевна (род. в 1375–1378 гг., † 15 мая 1399 г.), княгиня Мстиславская, первая жена (с 14 июня 1394 г.) князя Мстиславского Лугвеня (Семена) Ольгердовича

- АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА (год рождения и смерти неизвестен), княгиня Холмская, жена (с 23 сентября 1397 г.) князя Ивана Всеволодовича Холмского, третья дочь князя Московского и великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича Донского и Евдокии Дмитриевны

- АННА ДМИТРИЕВНА (родилась 8 января 1388 г., год смерти неизвестен), княжна Московская, жена (с 1406 г.) литовского князя Юрия Патрикеевича

Владения

Источники

I. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей ХIV–XVI вв. / Под ред. Л.В. Черепнина. М., 1950.

II. Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIV века. Вторая душевная грамота великого князя Дмитрия Ивановича // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 3 (37). 2009. С. 132–136.

III. Приселков М. Д. Троицкая летопись. М.; Л., 1950.

IV. ПСРЛ. Т. 1 Лаврентьевская летопись. М., 2001.

V. ПСРЛ. Т. IV. Ч. 1. Новгородская четвертая летопись. Вып. 2. Л., 1925.

VI. ПСРЛ. Т.VI. Вып. 1. Софийская первая летопись старшего извода. М., 2000.

VII. ПСРЛ. Т. VIII. Летопись по Воскресенскому списку. М., 2001.

VIII. ПСРЛ. Т. XV. Рогожский летописец. Тверской сборник. М., 2000.

IX. ПСРЛ. Т. XVIII. Симеоновская летопись. М., 2007.

X. ПСРЛ. Т. XXIII. Ермолинская летопись. М., 2004.

Библиография

1. Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. М., 1991.

2. Кучкин А.В. Последнее завещание Дмитрия Донского // Средневековая Русь. М., 2001. Вып. III. С. 106–183.

3. Кучкин В.А. Дмитрий Донской // Вопросы истории. М.,1995. № 5–6. С. 62–83.

4. Кучкин В.А. Московские Рюриковичи (генеалогия, демография) // Исторический вестник, 2013. № 04 (151). С. 6–73.

5. Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006.

6. Морозова Л.Е. Великие и неизвестные женщины Древней Руси. М, 2009.

7. Панова Т.Д. Кремлевские усыпальницы. История, судьба, тайна. М., 2003.

8. Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1993.

9. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья северной Руси в татарский период с 1238 г. по 1505 г.: биографические очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям. Т.1. Великие князья Владимирские и Владимиро-Московские. СПб., 1889. Т. 2. Владетельные князья Владимирских и Московских уделов и великие и удельные владетельные князья Суздальско-Нижегородские, Тверские. Рязанские. СПб., 1891