ИУЛИАНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Ульяна, в ин. Мария / Марфа) (родилась около 1330 г., † 17 марта 1391 г.), великая княгиня Литовская, вторая жена (с 1350 г.) великого князя Литовского Ольгерда

Отец

- Александр Михайлович, князь Тверской (1338–1339 гг.) и великий князь Владимирский (1326–1327 гг.)

Мать

Краткая биография

Ульяна (Иулиания) родилась около 1330 г., вероятно, в Пскове во время изгнания ее отца, тверского князя Александра Михайловича после восстания 1327 г. и Федорчуковой рати. Она была младшим ребенком в семье.

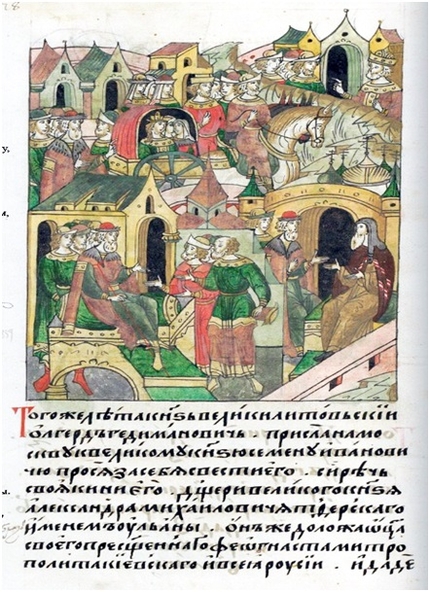

В 1349/1350 гг. или 1350/1351 [V, с. 177] ставший великим князем Литовским Ольгерд обращается к Симеону Гордому с просьбой разрешить ему брак с дочерью тверского князя Александра Михайловича Ульяной. Обращение к московскому князю в обход брата Ульяны Всеволода Александровича и главы всего тверского дома Василия Михайловича при этом выглядит весьма логично. Сам Симеон был на тот момент уже женат на старшей сестре Ульяны Марии Александровне, и этот жест демонстрирует признание московского князя главой всей Руси. А. В. Экземплярский полагал, что брак Ульяны и Ольгерда был шагом к укреплению связей между Александровичами и Литвой [10, с. 481; 6], однако другие исследователи рисуют более сложную дипломатическую картину. С означенной ветвью тверских князей Литву уже связывали давние отношения: отец Ольгерда Гедимин принимал у себя Александра Михайловича, когда после Федорчуковой рати тот, оставив семью в Пскове, искал поддержки против ордынского хана. К тому же в летописных известиях о сговоре Ольгерда и Ульяны нет никаких упоминаний о Всеволоде Александровиче, которому, казалось бы, первому был выгоден наметившийся союз. Э. Клюг отмечает, что установившееся благодаря данному браку политическое равновесие приводило к дипломатической изоляции Василия Михайловича [4, c. 167]. При отсутствии поддержки на Руси его единственным потенциальным союзником для борьбы с Москвой был литовский князь. Однако после свадьбы последнего с дочерью Александра Михайловича об этой поддержки не могло быть и речи. Александровичи теперь имели династические связи и с Москвой, и с Литвой, между которыми также царило относительное политическое равновесие [4, с. 167]. Хрупкий мир будет нарушен уже в ближайшем будущем, но на положение Иулиании это уже не повлияет.

Для Ольгерда брак с Иулианией стал вторым. Первой его женой была Мария Ярославна Витебская, с которой у князя уже было шестеро детей [1]. Тем не менее, именно детям Иулиании было суждено войти в историю в качестве ярких правителей Литовского государства. Двое из восьми ее сыновей, Ягайло и Свидригайло, впоследствии стали великими князями Литовскими, существенно повлиявшими на развитие государства. Всего в браке с Ольгердом у Иулиании родилось 16 детей.

Также летописи сообщают о побывавшей в Литве незадолго до своей смерти матери Иуалиании княгини Анастасии, которая увезла с собой на Русь одну из внучек [IV, стб. 79; 5, c. 30].

По всей видимости, княгиня принимала активное участие в политических делах мужа и братьев. Когда в 1368 г. рухнул шаткий мир между Москвой и Тверью и брат Иулиании тверской князь Михаил Александрович бежал к свояку в Литву в поисках поддержки, Иулиания поддержала Ольгерда, решившего выступить в поход против Москвы [V, с. 184]. В результате этого похода Михаилу Александровичу был возвращен тверской стол.

После смерти Ольгерда в 1377 г. в Великом княжестве Литовском разгорелась борьба за власть. Старший сын Иулиании и Ольгерда Ягайло в 1381 г. был свергнут своим дядей Кейстутом, однако, уже через год, опираясь на тевтонцев и Орду, смог вернуть себе княжеский стол. В это же время он заключает договор с Москвой. Одновременно Иулиания ведет переговоры с московским князем Дмитрием Ивановичем, обсуждая условия брака Ягайло и дочери Дмитрия Ивановича и возможности крещения Литвы в православную веру [III, с. 460; 8, c. 50–51; 11, p. 7]. Амбициозным планам княгини не суждено было сбыться. В 1385 г. Ягайло женился на польской королеве Ядвиге, скрепляя тем самым заключенную между Литвой и Польшей Кревскую Унию, сам принял католичество и крестил Литву [подробнее об этом периоде см.: 2; 9]. Отношения с Москвой, которые и до этого нельзя было назвать безоблачными, ухудшись окончательно.

«Хроника Литвы и Жемайтии» приписывает княгине строительство каменного замка в Витебске. Много внимания Иулиания уделяла благотворительности и духовной деятельности. По ее распоряжению в Витебске был основан первый женский Свято-Духов монастырь, церковь Богоявления, начато строительство каменной церкви Пречистой Божьей Матери. В 1377 г. после смерти мужа Иулиания сделала крупное пожертвование Успенской церкви в Озерищах [I, № 3. c. 53; II, № 5; 7, c. 117].

В 1383 г. приняла постриг под именем Марфы. Скончалась 17 марта 1391 г. [3, c. 6]. В 2018 г. Иулиания Тверская причислена к лику местночтимых святых.

Дети

- Скиргайло, князь Витебский (ок. 1373–1381 гг.), Трокский (1382–1392 гг.), Полоцкий (1387–1394 гг.), наместник короля в Великом княжестве Литовском (1386–1392 гг.), князь Киевский (1394 г.)

- Корибут, князь Новгород-Северский

- Лунгвений, наместник Новгородский (1389–1392 гг.), князь Мстиславский (1390–1431 гг.)

- Ягайло, великий князь Литовский (с 1377 г.), король Польский (с 1386 г.)

- Каригайло, князь Мстиславский

- Мингайло (?)

- Вигунд, князь Керновский

- Свидригайло, великий князь Литовский (1430–1432 гг) [13, s. 308–311]

- Кенна, жена слупского князя Кажки (Казимира IV)

- Евфросиния, жена великого князя Рязанского Олега Ивановича

- Федора, жена Святослава Карачевского

- Елена, жена Владимира Андреевича Храброго, князя Серпуховского и Боровского

- Мария, жена боярина Войдилы, жена князя Давида Городецкого

- Александра, жена мазовецкого князя Земовита IV

- Екатерина, жена мекленбургского князя Иоганна II

- Ядвига, жена освенцимского князя Яна III [12, s. 630]

Источники

I. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV–начала XVI в. Т. 3. М., 1964.

II. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Т 1: 1361–1598. СПб., 1863.

III. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Подг. к печати Л.В. Черепнин. М.; Л., 1950.

IV. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. XVIII. Симеоновская летопись. СПб., 1913.

V. ПСРЛ. Т. XXV. Московский летописный свод конца XV в. М., 2004.

Библиография

1. Войтович Л.В. Князівські династії Східної Європи (кінець IX–початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів, 2000.

2. Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. М., 2005.

3. Калечиц И.Л. Исторические личности в граффити Полоцкой Спасо-Преображенской церкви

http://polotsk.museum.by/files/freski/LinkedDocuments/Kalechic.pdf

4. Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485 гг.). Тверь, 1994.

5. Конявская Е.Л. Тверские княгини и их роль в семейной, общественной и хозяйственной жизни // Вестник ТвГу. Серия «История». 2020. № 4 (56). С. 16–32.

6. Новосельский В.В. История Великого княжества Литовского от рождения до Люблинской унии (1236–1569), или 333 года борьбы за возвышение и выживание. Минск, 2012.

7. Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М.,1989.

8. Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. Ч. 1. М., 1948.

9. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. М., 1987.

10. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья северной Руси в татарский период с 1238 г. по 1505 г.: биографические очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям. Т. 2. Владетельные князья Владимирских и Московских уделов и великие и удельные владетельные князья Суздальско-Нижегородские, Тверские. Рязанские. СПб., 1891.

11. Hellmann M. Das Grofifurstentum Litauen bis 1569 // Handbuch der Geschichte RussIands. Stuttgart, 1981. Bd. I / II . Lfg. 10; Stuttgart, 1982. Lfg. 11.

12. Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich. Wyd. 2. Kraków, 2007.

13. Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań-Wrocław, 1999